ソーイングをはじめる前に

制作前の準備

地直し

生地は裁断の前に“地直し”という作業を行ってください。

綿や麻などは水を通すと縮みが生じます。

『ジャストサイズで作ったはずの洋服が、洗濯したら縮んでピチピチになってしまった!』

そんな状況を回避するために、地直しは必要な作業です。

ここでは、簡単に地直しができる方法をご紹介します。

ニット・布帛(コットン・リネンなど)

-

洗濯機の中に生地をたたんで入れ、水に30分くらいつけるか、

弱水流で2回ほど回します(洗剤不要)。 -

終わりましたら、パンパンとたたいてよくシワを伸ばし、

生地の端がまっすぐになるように整えてから干します。 -

生乾きの状態で取り込み、全体にアイロンをかけ、

生地をまっすぐな状態に整えます。

ニット生地は縮みが生じやすいので、基本的にタンブラー乾燥厳禁となっていますが、

生地の段階で乾燥機にかけて、十分縮ませておいてから制作する分には問題ありません。

Rick

Rackで取り扱っているほとんどのニット、布帛(コットン・リネンなど)は、

この方法で大丈夫です。

※バッグや雑貨、小物など、くり返しお洗濯をしないものに関しては、

地直しをしなくても大きな問題はありません。

ウール生地・ウール混生地

ウール生地またはウール混生地は、熱と摩擦によって大きく縮みが生じる素材です。

取り扱いには十分注意しましょう。

メンテナンスの基本はドライクリーニングになるため、

洗濯を想定した水につける地直し方法は行いません。

地の目を整えるため、

縫う前に次の方法で軽い地直しを行ってください。

-

霧吹きを使って生地の表面全体にたっぷり霧を吹き付けます。

-

ビニール袋などに入れて密閉し、2~3時間放置して水分をしっかりなじませてください。

-

袋から生地を取り出し、ドライアイロンで全体の地の目を整えます。

※ウール生地はアイロンのあたりがでやすいので、

必ず当て布をしてアイロンをかけてください。

デリケートな生地の地直し・取り扱いについて

フリース・パイル・ベロアなど

摩擦で毛玉が出来やすい生地なので、基本的には手洗い(押し洗い)をおすすめします。

洗濯機を使用される場合はデリケート洗いなどを選択して必ずネットを使用してください。

別珍・キルトなど

しわなどの気になる部分に霧を吹きドライアイロンをあてる程度でも大丈夫です。

普段のお手入れはドライクリーニング、または手洗いをおすすめします

※別珍はアイロンで押さえつけることにより、毛足がつぶれやすい素材です。

※アイロンをかけるときには、生地同士が中表になるよう(毛足同士がかみ合うよう)に配置し、

アイロンは力をかけずに軽く当てる程度にとどめてください。(下記写真を参照)

レース

手洗いまたはネット使用の上洗濯機にかけ、アイロンでしわを伸ばしてください。

その他のご注意

ジャケットやコートなどの重衣料は型崩れを防ぐため、

素材にかかわらずドライクリーニングをおすすめします。

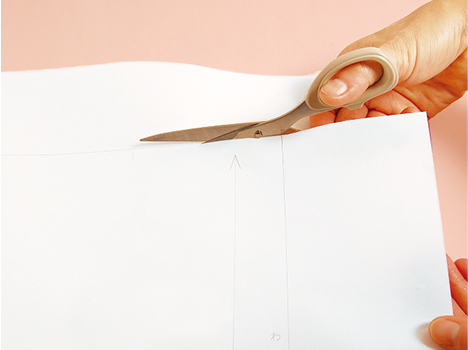

Rick Rack パターンの使い方

Rick Rackのパターンには縫い代が含まれているので、

実線に沿ってそのままハサミで切り取ってお使いください。

(例)

※1番外側が縫い代線です。

内側の線はできあがり線なので切り取らないように注意しましょう。

※布用のハサミで紙を切ると、切れ味が悪くなってしまいます。

紙専用のハサミを使用しましょう。

※[厚紙用]と明記されたパターンは、切り取り線より大きめにカットし、

厚紙に糊で貼ってから線の通りに切り取るときれいに作ることができます。

生地の裁断について

パーツにバリエーションがある場合は、作りたいデザインを決めてから裁断します。

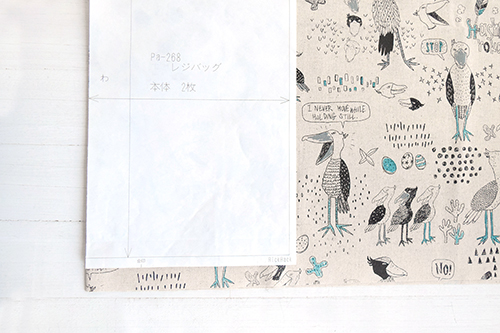

生地の配置

[1枚]と書かれたパーツ以外のパターンは、生地を2枚に重ねて裁断するので、

片側が[わ]になるように生地を二つ折りにして広げます。

※生地は中表・外表、どちらを表にして広げてもかまいませんが、

生地の柄に方向性がある場合や、ボーダーなど柄合わせが必要な生地の場合には

外表にした方がよいでしょう。

※生地を広げる時に手の平で伸ばしてしまうと、必要以上に生地が伸びたり、

歪んだりしてしまうので、手の平でたたくようにしてなじませます。

生地の裁断

-

生地のミミを確認し、パターンの布目線(パターンに記されている長い矢印のようなもの)と生地のミミとが平行になるように、パターンを配置し裁断します。

-

パターンに[わ]と書かれたパーツは、生地の[わ]とパターンの[わ]を

ぴったりと合わせて配置し、裁断します。

※生地の柄に方向性があるものや毛並みのあるもの(別珍など)は、

パターンを同じ向きに揃えて配置します。

※パターン配置の際には大きいパーツから配置し、

余った部分で小さなパーツを取っていくと無駄が出にくくなります。

※ハサミの先を持ち上げずに床を滑らす感じでパターンに沿って裁断しましょう。

※パターンや生地は動かさず、自分の体を動かして裁断しましょう。

合印の付け方

-

各合印には3~4mm程度の切り込みを入れます。

※合印は制作過程の目安になればよいものなので、深く切り込まないように注意しましょう。

-

ボタン付け位置・ポケット付け位置など[+](十字)の印に目打ちで穴をあけ、

穴にチャコペンを差し込み印をつけます。

※この印は生地に書くので、必ず後で消えるものを使用しましょう。

-

袖など、前後が分かりにくいパーツには、生地の裏に分かりやすいように

チャコなどで印をつけておくとよいでしょう。

※上記写真では、袖山の後ろ側に印をつけてあります。

接着芯の貼り方

-

接着芯を貼るパーツの生地の裏に、接着芯の糊の面を合わせて重ねます。

※光にかざした時に少し光っていて、手で触るとざらざら感がある方に糊がついています。

-

アイロンは滑らせずに上から押さえつけるようにし、

中心から外に向かってずらして圧着します。※誤ってアイロンに糊がついてしまうと落とすのが大変なので、

汚れてもいいようなハンカチなど、あて布を当ててアイロンをかけましょう。

接着芯を貼る時のポイント

-

接着芯の糊の面を間違えないように気をつけましょう。

-

接着芯は、はみ出してしまうとアイロンやアイロン台に糊がつき、

焦げや汚れの原因となりますので、裁断は丁寧に、型紙どおり裁断しましょう。 -

アイロンの温度は中温程度に設定します。

低温では糊が溶けず、また高温にした場合、

接着芯そのものが溶けてしまう場合があるので注意しましょう。 -

接着芯の糊は水分を含むことによってより安定するため、

アイロンはスチームにしてかけます。

スチームがあまり効かないアイロンの場合には、

霧吹きなどを併用するといいでしょう。 -

接着芯の糊は10秒程度でじんわりと溶け始めて生地に接着するため、

アイロンは気長にゆっくりとかけましょう。

ちょこちょこと場所を変えて動かすのではなく、

同じ場所で10秒程度しっかり体重をかけて押さえ、

少しずらしてさらに10秒…と、同じことを繰り返します。 -

接着芯の糊は熱が冷めた時点で初めて安定するので、

雑誌や木の板などを当て、なるべく早く熱を取るようにします。

また、アイロンの熱が冷めるまでは触らないようにしましょう。

ロックミシンの糸始末

縫い終わりのロックミシンの糸端は毛糸用綴じ針などでミシン目の中に入れ、始末します。

家庭用ミシンを使用する場合

Rick Rackではニット素材の縫製は4本糸のロックミシンを使用しておりますが、

家庭用ミシンでも問題なく縫っていただけます。

下記に家庭用ミシンでの縫製方法をご紹介していますので、参考になさってください。

家庭用ミシンでの縫い方

-

既定の縫い代寸法に従い、直線ミシンで縫い合わせます。

※家庭用ミシンを使用する場合には、ピンチではなくまち針を使用します。

-

直線ミシンの線から1~2mmほど離れた位置にジグザグミシンをかけます。

-

ジグザグミシンの線から2~3mmほど生地を残して、余分な縫い代をカットします。

※3本糸のロックミシンをご使用の場合は、直線ミシンをかけた後、

生地端を1~2mm程度カットしながら縫い代の始末をしてください。

-

裾の始末など生地が1枚だけの場合も、

同じように生地端にジグザグミシンをかけて処理します。※生地1枚だけにジグザグミシンをかける場合は、生地端より2~3mm程度内側にかけます。

縫うときのポイント

家庭用ミシンには差動レバーがついていないため生地が伸びやすいので、

ジグザグミシンをかけた後、その都度スチームアイロンで押さえると

比較的きれいに仕上がります。

※布帛地の場合も同様の手順でおすすめください。

ただし2.の工程でジグザグミシンをかけるときは、

直線ミシンの線からではなく、生地端から2~3mmほど離れた位置を縫ってください。

布帛の縫い代は少ないとほつれやすいので、縫い代はカットしなくても大丈夫です。